如果有资金聘请专职记者,如果记者能去现场,如果没有如此猛烈的审查,这些报导都有可能发出来。但这里什么都有,唯独没有如果。

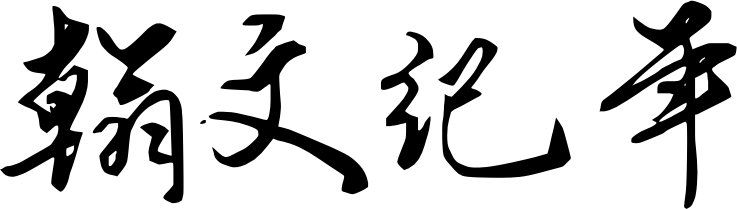

特约撰稿人 Edric Leung

【编者按】“不重磅记者自留地”是端传媒新开设的专栏,由来自不同地区的记者轮值书写。这些故事也许并不重磅、也非必要,却是记者生涯中,让我们心痒难耐、不吐不快的片刻。亲爱的读者们,你们可以看到自己订阅的媒体上刊登出的内容,但其实还有很多新闻和故事,因为这样或那样的原因,根本没有机会问世,只能胎死腹中。今日这篇文章,是记者 Eric Leung 回顾职业生涯中,那些未能诞生的选题与稿件。

当我收到今年第四张电话卡时,送卡的快递员终于问:“你怎么又申请手机号啦?”

这句无心的问话,在我脑里乱震——我想到目前大陆“小红书”等社交媒体上的“捉间谍”运动。我已经多次刷到这样的帖子:故事主人公与旧同学相聚,觥筹交错间发现,对方尽然忘记中华人民共和国国歌歌词。这种行迹实在可疑,于是他/她在网络上咨询广大网友,自己的同学是不是境外间谍,当不当被揭发出来。

举报之风泛滥的当下,一年申请多张电话卡,看起来的确有些奇怪吧。面前这位小哥为我派送了两年的快递,我们每次见面都会亲切问好,但他会不会也担负著“监督”的使命或自觉呢?

我故作镇定,把提前备好的说辞从喉咙排出,声音却被紧张的情绪挤得皱巴巴:“我是做电商的,多些电话帐号可以给自己的店刷数据。”快递员“哦”了一声,递过电话卡,又善意提醒我:“通信公司有规定,实名制下每个人的号卡不能超过五张。”我点头感谢他的关照,表忠心:“之前的号码我都注销啦,以后应该不会再申请新卡了。”话一出口,又有些懊悔,像是欲盖弥彰。

我当然不是间谍,也不是诈骗犯——后者手段高明,根本无须申请多个电话号卡。我,只是一位给墙内外媒体供稿的撰稿人。在中国独特的审查环境下,连结著现实社会与网路世界的电话卡号,俨然已是我们的“生存许可证”。

多一张卡 多一条命#

2022 年 4 月,上海实施“全域静态管理”。人们被囚禁家中,上海同学私信我吐槽:“想买到吃喝用品,只能集体拼团、高价购买,还要防备居委会——他们认为买食物有感染新冠的风险。”

“饿死事小,感染事大”,带著愤懑,我找编辑报了选题。我知道过不了多久,有关部门就会秉持“丧事喜办”的从政原理,命官媒复制粘贴“中国人民庄志成城度过难关”的话术,掩盖这场降临在内地最大城市的惨剧。我想赶在这之前,给未来的“太平盛世”留下一份备忘录。

但 2022 年,健康码、行程码、“层层加码”限制了人们的地域流通。记者要去上海实地访问,想都别想。但这也不全赖新冠。我在编辑部微信群组里,经常看到某某记者去现场调查,结果被警察架去拷问的消息。

在这样没有现场的采访环境中,“微博”成为内地记者最偏爱的约采平台。微博上入驻了官方机构与个人用户,每人都能在公开“广场”里发些声音。我打开微博,搜索“上海封城”等关键词,寻找过程出奇顺利,封控家中苦等食材和药物的案例轮番登上热搜话题。我赶在这些帖子被删除前,一一截图,再挨个私信这些控诉的上海居民,发送采访邀请。

半天过去,没有收到一条回复讯息。我再次登陆微博,想多发送些约采邀请,登陆页面却弹出红色警告:“您已被禁言”。我错愕在原地,思来想去,参不透到底触及哪些敏感话题。我私信微博客服,询问封禁缘由和解封时间,可“人工客服”只来回循环一句话:请您规范使用帐号。

自 2015 年中国施行“网路实名制”规定后,大多数网络平台的帐号都与实名电话牢牢绑定。那张在每个社交平台只能注册一个帐号的电话号卡,不但维系我们在现实世界的联络,也是在赛博世界的唯一通行证。

别无他法,我决定注销这个用了多年的微博帐号, 再重新申请一个新的帐号。但点进注销页面,又看到页面提示:“您的帐号存在异常,暂时无法注销。”——这竟然是个连环死局。我不再相信客服,自己去寻找原因。网路上类似的咨询帖并不少,有位行业内部人士猜测:“帐号无法注销,是怕你犯事之后卷土重来,彻底断绝这个手机号码在平台上重生的可能。”我未来得及翻白眼,又被他写下的下一行字震倒:“封禁帐号同时也是为了保留证据,以备不时之需。”

⋯⋯ 做得真绝。

我申请了一张新电话号卡,用来注册新微博帐号。在发送约采邀请前,我把“上海封城”与“购买不到食物”这些潜在敏感词删除,终于顺利联系到了受访人。稿件刊出一个月后,我偶然发现,之前被禁言的微博帐号又能正常发言了。解封和封禁一样,来得悄无声息、全无提示,就好像从未发生过。

之后半年,我又解锁了一些和微博帐号管控有关的新花样。

某次,我的微博帐号转发了某些敏感内容,遭到封禁。我又买来一张新的号卡,很不巧,这张卡是回收的,之前的数据未清除干净,还能登入上一位号主的微博帐号,那个帐号也被封禁,无法正常应用,不能注销。

登陆微博后,原号主发布的微博、私信都直白铺陈在主页上。这些赛博数据催生出我的无限顾虑:当我注销了自己的电话卡,下一位号主是不是也可以看到我的约采邀请?顺藤摸瓜知道我给“境外媒体工作”,我会不会被检举为间谍?

于是,我试著删除自己微博上的聊天私信纪录,却被系统提示:您的帐号异常。也就是说,一旦微博帐号被封禁,不但无法注销重来,以往留下的私信、帖子、按赞也都抹不去。我只好前往电话公司,为这张流入我手中的二手号卡办理停用。至于此前我被封禁的号卡,我每月按时充值话费,保证它不被停用,也就不会再次流入市场。之后,我联系了垄断通讯市场的移动、联通、电信三大运营平台,询问怎样才能申请到还未使用的新号,官方的回答使我明白,平台销售的新号码都绑定根本用不到的促销活动,要照例全收,全部买下。

我每次透过微博约采,都会咒骂平台毫无边界的审查。可我离不开它,出于“帖子发布后都会被推送到公开广场”的算法设定,这个山寨 Twitter 的社交媒体在新闻议题上引起的网民讨论度,是其他平台比不了的。

不过,随著选题的推进以及和同行的交流,我发现,单单警惕“微博”是远远不够的——作恶的不只是“平台”,还有系统中被培植的“环节”。

政治立场 重要过新闻性#

2022 年年底,中国政府发布“新十条”政策,为高压的疫情管控松绑,可后续治疗措施却未跟进,感染新冠后买不到药物的人们遍“网”哀嚎。

我的一位记者朋友接过这个选题,很快联系到一位愿意接受访问的人。对方二十出头, 虽然自己得病后很快转阴,家里有基础病的老人却挨不过新冠猛击,于是她发动全家高价购买“瑞辉”药。这是很“合适”的受访者,她的经历可以展现出药物供需失衡导致的买卖乱象。初始沟通也很顺利,直到记者自报家门。对方一改话风,斩钉截铁道:“我爱中国,就算特殊时期买不到药,我也是中国人,不能让你们这些境外媒体抹黑我的祖国。”接著她把记者拉黑,并截图公布聊天记录,提醒关注她社交网络的粉丝“避雷”,小心“间谍”。这件事提醒了我,或许之前我的微博被封禁,不是因为平台的自查,而是其中一个或多个收到我采访邀约之人的检举。

那是在 2022 年,从贵州大巴车坠亡到新疆高层住宅失火,过度防疫导致人员伤亡的案例迭出。网民总结:“时代的一粒尘,落到每个人身上就是一座山”。有位微博博主提及闺蜜在贵州大巴车上遇难,众人纷纷安慰她。可没多久,积累了许多粉丝后,她又发布一张聊天截图:一位外国记者发起约采,被她破口大骂,称中国的事不让“美国狗”操心。评论区为她鼓掌欢呼的不在少数。我本以为,感受到那座“山”的压迫后,人们会舍弃空头支票一样的“爱国不需要理智”的理念,可未曾想依然满地粉红。外国媒体不报导,难道还要靠被勒住脖子的中国媒体去质询?

我的记者朋友只是被骂,没有被封禁,很快她就申请注销了帐号,从头来过。但我们都心有余悸,怕被秋后算账。我们不怕平台,而是怕凌驾于平台之上的那道隐形大掌。秋后算账的例子我也见过,一位朋友提起,白纸运动中,有人只是去北京亮马桥凑热闹,并未真正参与行动,依然在数月后被带走问话。同一时间,北京各地出现许多警察,拦路检查行人的手机上是否安装了境外软件。

最关键的是,平台注销页面的须知明确提到,注销帐号,并不意味著能逃避此前在该平台的言行触发的法律责任,相关部门索要信息时,平台会配合给予。以前,我或许以为这只是虚张声势。但有了这两年的经历,我却不得不被震摄到。内地的社交平台有摸不清路数的审查机制,我们只能含糊地以“他们”来指代网警或是再高层次的部门。也有人开玩笑调侃:“他们的报复只会迟到,从不缺席。”

言语嘲讽掩盖不了大家的绝望共识:个体层面的主动举报与社交平台的严苛审查,一脉相承、环环紧扣。这一切,都来自于官方的规训。

我们只能足够小心。除了频繁申请电话卡,意识到苗头不对就及时注销帐号,还要悉心观察受访者在社交媒体上的动态,判断他们的立场。我自嘲,寻找受访者的重要决定因素原本是和真相、证据高度相关,现在却要为受访者的“政治立场”让位。但这种小心翼翼,的确是必要的。

2022 年初,我在微博刷到一则热搜:手游《王者荣耀》合作画师涉嫌“侮辱女性”,女性玩家们联合抵制。我简单了解后,发现一个有趣的现象:女性玩家为了维权,找到腾讯客服与游戏所在地的消费者协会举报、投诉游戏厂家.但结果是,涉嫌侮辱女性的画师的作品,自始至终未受到影响,同时期的另一款皮肤道具却因为“游戏角色驾车时未戴安全帽,会误导未成年人”被紧急下架。

我不认同“举报”,但在女性呼声得不到重视的中国,批评她们维权的方式不够精准,是站著说话不腰疼的道德绑架,同时也是在模糊重点,就好比 19 年的香港抗议潮,内地媒体拿著孤例批评香港青年太偏激,却丝毫看不到他们的政治诉求。

选题通过后,我在微博上联系到参与抵制行动的女性玩家。申请添加好友之前,我鬼使神差地点进了对方的微信朋友圈和微博主页。后来很长时间里,我都很庆幸这个“下意识”的举动。

每滑动一栏,我就心惊一下:这位女性转发了许多和大陆艺人张艺兴有关的动态。张艺兴是靠“爱国”人设吃饭的歌手,他曾在电视台公开问主持人:国家能不能多收他的税,这样国家就有钱了。甚至他的微博头像贴图,都是呼吁台湾回归的宣传图。

我安慰自己,追星会令人蒙蔽双眼,但很快我刷到她去年 4 月的一条微博:“我们是封在家里买不到饭了,但有些人也没必要攻击我们的防疫政策。”网路平台发帖会显示当前所在地,她的 IP 显示,当时,她正在上海。看到这里,我不再犹豫,立刻表示选题已结束。“举报”是粉红们惯用的伎俩,若她查到我供稿的媒体,还不一网打尽?

我联系到的另一位受访者小 A 则是“政治审查”必要性的正面案例。2021 年,《王者荣耀》曾与奢饰品公司博柏利(Burberry,内地多译为“巴宝莉”)合作,推出一款皮肤道具。小 A 对这次的联名皮肤格外期待,但当时正值“新疆人权问题”发酵,内地网友找出了曾签名抵制新疆棉的国外公司名单,博柏利赫然在列。小 A 在《王者荣耀》官方微博下呼吁与博柏利终止合作。

没过多久,热点淡去,那些曾被视为抵制新疆棉的国外品牌依然在中国销售得红火,告吹的只有那款皮肤道具。但小 A 毫不在意,觉得“皮肤没了就没了”,自己坚守本心,做的是正确的事。两个月后,官媒“共青团中央”发布“极端女权已成网路毒瘤”的微博,十分关注女性议题的小 A 大失所望,她说:“以前看到这些辱华品牌,我都会抵制,现在觉得,和我有什么关系呢。”听到这里,我知道,这个采访是可以正常进行了。至少,我不会被举报。从她这里,我联系到了多位受访者,选题也就顺利完成了。

“润”学报导 也润不出去#

如果用一个字为 2022 年做总结,我觉得是“润”。这是英文单词 run 用汉语拼音改读后对应的字。这一年,许多人打算移民;有些人虽然还在“墙”内,思想早已出走。

编辑找我商量,做一期“年轻一代的润学”报导。相比中产阶级为了下一代的教育或者自身工作而移民,年轻一代的功利性并不太明显,他们或许是为了“政治立场”等精神层面的因素而润。

我当时被封家中两月,心里也隐约有“润”的计划,于是和编辑一拍即合。除了向同龄人取经,我也想透过和他们的交流,来“发现”自己。

我联系到的受访者,有些天生敏感,捕捉到一些“先兆”。有人说:前些年,自己喜欢的歌手因为政治立场被封禁,她觉得,一个连歌都不让听的地方,是没有未来的。还有些让是在这些年的信息冲浪中,动摇了原本“坚不可摧”的“粉红”理念。

印象很深的是一位媒体同行,读大四时,她到北京一家媒体实习,偶然听到同事聊起“六四”。在内地严格的信息防守下,她此前并不清楚这个词的具体含义,跟不上讨论。回到办公室,她立刻打开 VPN 搜索关键词,带著点心虚——担心被同事看到,也担心被数据检测到。其实她一直知道“墙”的存在,但她从未真切感受到打破这堵墙的必要。

就在那之前半年,她还参与过“帝吧出征”:有位台湾艺人在录制韩国节目时举起中华民国国旗,称自己来自台湾。这段视频被发到内地互联网后,引起了网友的口诛笔伐。2016 年 1 月 20 日,百度贴吧中关注人数最多的“李毅吧”发起了“圣战”,集体翻墙来到 Facebook 刷屏留言。她为这种“正义出征”感到莫名激动,此前的二十年里,她接受的是一种“统一”教育,祖国是“统一”的,思想也是“统一”的。她无法忍受“台独”,更无法忍受“不认同一个中国”的理念被带到国际视野中。但从那天首次在“墙外”软件搜索“六四”开始,她意识到,主流叙事也许不等同真实,它掩盖了每个个体或群体的思考与遭遇。

在媒体实习,透过记者的文字,更多丰富的人生传递到她的视线中。当视角从“国家、大局”转移到具体的“人”时,一切都变了,尤其是思想:“自己是纳税人,政府是服务于我们的。”她开始主动去获取一些信息,翻墙查阅那些在内地社交平台上消失的议题。但与此同时,外部环境却在不断收缩。2017 年后,她敏锐感觉到,媒体以前常报导的“性少数”话题被严格限制了,一篇都不能再发,随后五年,消失的话题越来越多,她也记不大清楚,它们具体是在哪个时间节点、因为什么原因消失的了。她下定决心“润”的那天,在地铁上,她看到了《中华人民共和国宪法修正案》通过的消息,刷到“取消连任制”那一行,突然泪流满面。

那个选题里我采访的大多受访者都是如此,她们或许多年前都是蒙昧的,可一旦开眼看世界,就回不到过去那种状态中了。看不到在此地坚持的希望,才会背井离乡,追求新的乌托邦。而所谓希望,也不只是经济层面的“生存”,更是精神层面的“活著”。

我为这些经历而感慨与感动,个人遭遇折射出我们所处时代的变迁。初稿洋洋洒洒写了一万字,正要进入审稿阶段,却得知,给我介绍了多位受访者的朋友,因为某些事情被请去警局问话。进了警察局,我们过往的聊天记录一定会被严格审查,他为我介绍的许多受访者也都是各自的微信联系人,若是稿件刊出,他们势必会受到影响。

我犹豫良久,还是和编辑申请稿件停发,她知道我为此付出许多心血:受访者分布在世界各地,今天我要凌晨三点起床,明天也许会是早上八点,休息不到两小时,又要接著采访。生物钟适应不过来,就只能躺在床上干瞪眼,挨到下一个时间。现在要撤稿,编辑安慰我,以后也许还可以找个时机刊出,我谢过她的好意:新闻热点就在一阵,过去了就过去了。

记载“润”的报导,本身却“润”不出去,黑色幽默。那之后的两周,我魂不守舍。不只是因为丢失了一篇可以写在简历里的作品,也不只是为一笔稿费,而是对未来的希望荡然无存了。为这家媒体写稿后,我以为真的可以享受到“新闻自由”的乐趣,可体验时效不过月余。

希望覆灭的无助感,让我陷入了“悲剧重演”的怪圈。几年前,我还在一所高校的校媒做学生记者,或许是因为学生媒体的社会影响力有限,学生媒体在报导议题上的自由度,反而要高过社会媒体。当时中国大陆正掀起一阵 ME TOO 浪潮,从北京电影学院的阿廖沙开始,许多学生陆续在社交平台说出在校期间受到性骚扰的案例,这也引起了学生间的抱团取暖,纷纷建言要求建立高校反性骚扰机制。学生们一呼百应,将建言行动从北京一隅推到全国各地高校。与此同时,建言者却被学校与警方联合打压,有些被勒令退学回家,无法完成学业,有些甚至被拘禁。

我和同伴联系到多位当事人,记录下她们如何遭到打压又坚持建言的全过程。虽然还是学生记者,但那是我已学会“自我审查”,这是从其他同行那里学来的。2017 年年底,北京清理“低端人口”,许多校媒同行前去报导,其中一家的报导很快被删除,另一家却留存了下来。我们仔细对比,发现留存下来的那篇写得比较克制。这引起了我们的思考:虽然自我阉割会失去很多重要信息,但“活下来”,才能保证信息的流通。

就这样,一万字的初稿硬生生砍到了五千字——但即使已经删掉了重要信息,这篇稿依然命运多舛。

改稿阶段,我将稿子发送到了编辑部的微信群组中,半天未得到回应,我私讯编辑,怎么还不审稿,可对方却说根本就没收到稿件。我以为是网路信号不好或者帐号出了问题,实验多次才明白,是文件名中“性骚扰机制”这个词被微信识别,文件被屏蔽,没有发送出去。我于是修改文件名,改用邮箱发送,这才送达编辑那边。

但接下来的发布又是难题。起初,我们想透过微信公众平台刊出,但刚发出,就被提示:“经过投诉,此文不符合相关法律条款,暂时无法查看。”我和编辑团队从微信后台打开“草稿箱”,想重新修改刊出,但发现这篇文章在微信后台直接被删除了,根本无法再查阅。

事情在这里还不算完,半年之后的一次参评,才将它推到了“黑色幽默”的高度。内地高校不会给学生媒体资金支持,想印张报纸,都要靠编辑部自掏腰包,更别提外出采访的经费了。为此,前辈们也琢磨出许多搞钱的方法,比如参加一些比赛。而香港的比赛奖金最高,能拿到上千元。

我们把那篇关于高校反性骚扰机制的报导也投了出去,但不报什么希望,毕竟它被阉割了太多信息。可没多久,我们就从主办方那里收到一封邮件:这篇报导入围最佳报导奖。根据这个奖项规则,入围即获奖,颁奖现场揭晓冠亚季军。

我心里五味杂陈:一篇在内地屡屡封禁的报导,却在香港得到了重视。不愧是香港。也许是受到 TVB 剧和粤语歌曲的影响,我自小对香港有著天然好感。那不只是繁华大都市,而是代表生命的“另一种可能性”。透过夹带 TVB 配音腔的“女儿当自强”和“你有权保持沉默”,我得到了关于独立、平等与民主的一点点微弱的文明启蒙。

我满心期待,连著几天都幻想著颁奖现场的场景,猜测会不会是冠军。还提前做好旅游攻略,计划要打卡旺角油麻地,在“重庆大厦”拍下王家卫同款剧照。但现实给我一个猛击——校方得知报导获奖,要求我们退出评选,不然就考虑关停我们的校媒。为了维持校媒正常运作,我们只能发送邮件,含糊其词:此篇报导与内地主流报导方向有异,故退出评选。

颁奖那天,我盯著屏幕里的现场直播,心中无限遗憾,明明这份荣誉也该属于我们。此后我不断回想,若是那次不听学校的,私自前往领奖会怎样?隔年,另一家校媒同行给出了答案,他们前往领奖后,那家曾获得无数荣誉的学生媒体被他们的学校关停了。

内地作为一种处境#

“润”学事件后,我缓了两个月,攒回一些斗志。我想做些此前在校媒很想报导却无法报导的议题,比如跨性别女性。内地对性少数者向来排斥,跨性别女性更是处处碰壁:她们的需求被排除在医疗系统外,买不到含有雌性激素的药物;一旦进行性别置换手术,此前取得的学历都会通通作废。最绝望的是得不到认可,被中国传统文化浸染的中国父母,根本无法接受一个本应“传宗接代”的儿子突然变成女儿。大环境与小气候的共同打压下,跨性别女性的自杀比例高得出奇。

选题磨了半年,期间,每次编辑询问进度,我都心有不安,但我的确有苦衷。很多跨性别女性仍在国内,有的读大学,在学校住宿,有的年纪小,还在家中。她们能翻墙使用 Twitter 等平台,但不太愿意接受语音连线,怕被家人和同学发现。有些跨性别女性走得远些,已经到了世界各地,但她们为移民身分往往学业、工作连轴转,采访时间只能靠挤。若是语音通话,两个小时就能搞定一个采访,但改以有一搭没一搭的文字对话,时间就被无限拉长。

其实在有些内地媒体做报导,也可以容易得多,由于严格的审查制度,有些问题根本就不必向受访者提起,更不用写出来。媒体懂得自我审查,有些稿子在选题阶段就及时毙掉了。可为何还要在外媒写这种不讨好的选题?大概是一种不甘心。苍茫大地从来不缺新闻,但缺少“看见”与“说出”的管道。一个能说能写的空间,对于创作者来说,无异于救命稻草。

事实上,内地仍有多家坚持的媒体,虽残喘,依然能发出些声音。但我接触了之后却感觉,它们面临的掣肘是难以忍受的。那不只是审查,而是审查引发的连环效应。

2021 年 7 月,郑州突发暴雨,水流倒灌地铁,多位乘客不知所踪。一家媒体联系到我,想请我以此为题做篇报导,按字数计稿费。我对这种合作方式轻车熟路——经费不足,许多内地媒体其实都不再大量聘请记者,每当有能做的选题的时候,就联系特约作者去采访撰稿。

前两年,我写出了多篇报导,但在这次的选题上,却直观被这类合作方式的弊端打了措手不及。编辑联系我时,已经有其他媒体前往现场并刊出了报导。其实联系我的媒体也想第一时间刊登报导,但他们联系的上一位特约作者临时有事,无法继续这个选题,只能另找他人,一来二去消磨了许多时间。若是早些年,媒体有许多编制内的记者,是不会遭遇这一窘状的。

编辑建议我透过网路平台寻找受访者,他也会助我一臂,在郑州当地再联系一位媒体人,现场采访。以此,节省出行住宿的花销。但忙了半天,那位媒体人也临时有事,终止了合作——这种合作没有合同,只凭借人情合作,编辑连怨言也未发,只能把希望全寄托给了我。

可我无能为力。当时事情已经过去三天,大量媒体发回了一手报导,都是关于遇难者家属的访谈——别的方向,是做不出来的,外媒眼里司空见惯的对政府部门的质疑,对内地媒体而言是天方夜谭。我联系到的遇难者家属已经接收了上百个采访,相同的问题回答了一遍又一遍,我实在不忍心打电话再去问她那些会引起二次伤害的细节。

编辑催了我两次,我终于下定决心,说出难处,不想继续这个报导了。我始终认为报导的意义在于传递给大众有效信息,媒体们做了那么多相似报导,再做也是无用功。

我心中对这个未竟的选题没什么遗憾,只为内地媒体的处境感到悲怆。如果媒体有足够的收益聘请到专职记者,如果媒体能拨出经费在当天让记者赶往现场,如果媒体不会面临如此猛烈的新闻审查,找出其他报导角度,那这篇报导都有可能发出来。

这不仅是媒体的问题,而是媒体所在环境的问题。朋友圈里,总有人感叹:现在的媒体对某些选题的追逐总是高度重合,不做调查报导,反而还推崇起了动辄万字起步,像小说一样的“非虚构”。我还是没忍住,评论了句:其实都是迂回战术。我和编辑探讨过,香港媒体每篇报导字数远少于内地媒体,力度却不减,一个重要原因,就在于 2019 年以前的香港媒体无需面临过多新闻审查,写作时能正中靶心,内地媒体想说出些东西,要把它夹在大段废话里,才可免除被封禁的命运。

那家邀请我写稿的媒体,专业水平过硬,我想,他们在任何一个有新闻自由的地方,其实都能活得滋润。为此,我总是不忍心苛责内地媒体,他们做的太多,得到的太少,仍坚持报导,真的仅仅依靠那一份不值钱的新闻理想。

但有时,我也会怀疑在此地做新闻的价值。每当刷到微博上的所谓“反转”类热搜,评论区就多是对媒体的污名和对记者的咒骂,每当有一点信息失实,就有人在评论区@人民日报等官博,要求封杀那些走狗媒体——这或许是在言论审查严重的内地,人们唯一能肆意攻击的东西了。

真相如此昂贵。

我从前总觉得,真相是因为稀缺才显得昂贵,但是看看如此稀缺真相却依然轻视真相的此地,那句名言,好像又地域性地失效了。